刊名:新文学史料

主办:人民文学出版社有限公司

主管:中国出版传媒股份有限公司

ISSN:0257-5647

CN:11-1283/I

语言:中文

周期:季刊

影响因子:0.1165919

数据库收录:

北大核心期刊(1992版);北大核心期刊(1996版);北大核心期刊(2000版);北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);北大核心期刊(2017版);中文社会科学引文索引-来源(1998);中文社会科学引文索引-来源(1999);中文社会科学引文索引-来源(2000-2002);中文社会科学引文索引-来源(2003);中文社会科学引文索引-来源(2004-2005);中文社会科学引文索引-来源(2006-2007);中文社会科学引文索引-来源(2008-2009);中文社会科学引文索引-来源(2010-2011);中文社会科学引文索引-来源(2012-2013);中文社会科学引文索引-来源(2014-2016);中文社会科学引文索引-来源(2017-2018);中文社会科学引文索引-来源(2019-2020);中国人文社科核心期刊;中国科技核心期刊;期刊分类:中国文学

期刊热词:

史家拍案

现在的位置:主页 > 综合新闻 >

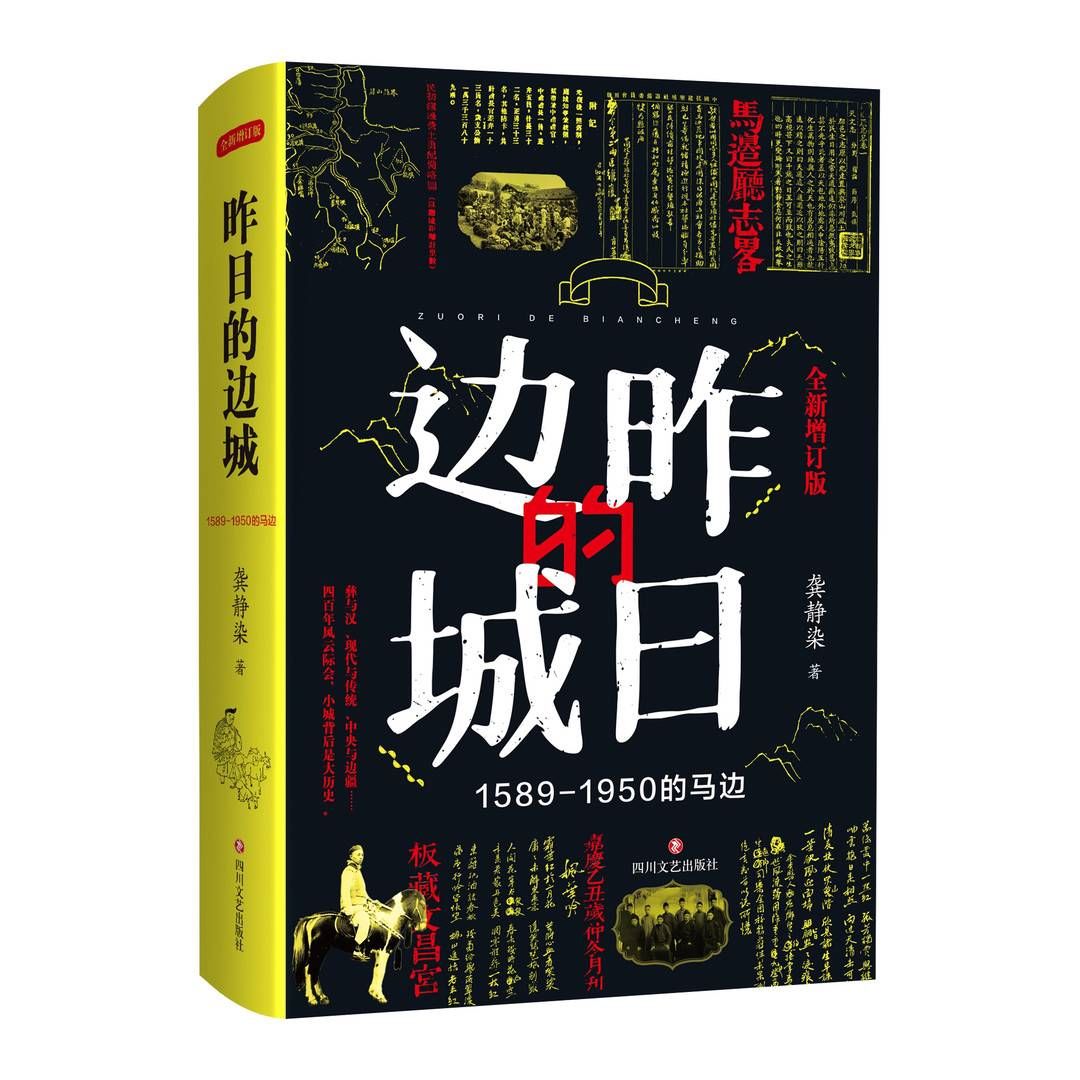

【品读】《昨日的边城》:用文学创作弥补史料

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】文/卫丹梅 《昨日的边城》是四川彝族小城马边的故事,正如书的副标题“‘1589-1950'的马边”所示,这部书以发生在马边的一些大事件为线索,为读者呈现出马边自万历十七年(1589年)

文/卫丹梅

《昨日的边城》是四川彝族小城马边的故事,正如书的副标题“‘1589-1950'的马边”所示,这部书以发生在马边的一些大事件为线索,为读者呈现出马边自万历十七年(1589年)建城至1950年近400年的历史。值得注意的是,这部书并非历史小说或是民间故事,也不算学术著作,在作者本人看来,这本书是其“对历史的追寻和客观真实的叙述”,“呈现出了一种非虚构的特征”。

何为非虚构写作?中国人民大学新闻学院教授郭庆光曾在《哈佛非虚构写作课:怎样讲好一个故事》中文版序言中这样定义:“非虚构写作,也被称为‘叙事新闻',发源于20世纪前期,上个世纪60年代在《时尚先生》《滚石》《纽约客》等杂志上迎来繁盛时期,在信息超载的互联网时代,以深度著称的非虚构写作又一次展现出不凡的魅力和生命力。非虚构写作技巧包括使用场景表达、引用丰富对话、描写人物细节以及选取独特视角等,这些手法在人物报道、专题报道、专栏报道、游记采写、历史写作以及调查性报道等领域中得到广泛应用。”

在中国,非虚构写作真正兴起于本世纪初,2010年2月,《人民文学》开设“非虚构”专栏,此后陆续刊登了一批“非虚构”作品,标志着“非虚构”文学正式步入中国主流文学的行列。作为一种兼顾真实性与文学性的全新写作方式,非虚构在写作正在全球范围内掀起热潮。特别是2015年白俄罗斯非虚构作家维特兰娜·阿列克谢维奇获得诺贝尔文学奖之后,非虚构文学越来越受世界瞩目。

历史题材是非虚构写作中的重要部分,也是相对特殊的一类。对于这类题材,国外常由历史学家书写,如黄仁宇《万历十五年》、孔飞力《叫魂——1768年中国妖术大恐慌》、史景迁《康熙与曹寅》都是史学名作。

然而,非虚构历史写作在国内的发展似乎陷入困境,除王迪《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》之外,鲜有非虚构历史作品为史学界认可。传统史学研究无法接受这样一种极不严肃又稍带主观色彩的故事讲述,若是将其算入广义上文学范畴,也面临着诸多质疑。

事实上,就题材而言,非虚构历史作品还是应被纳入史学专著中。正如《昨日的边城》边城一书,作者对马边地区的史料遴选与采用十分谨慎,务求史料之间能形成互证或旁证,以增强叙述的可信性。

关于具体写作,作者在序中这样写道:“我曾将嘉庆版的《马边厅志略》、光绪版的《雷波厅志》和乾隆版的《屏山县志》拿来做对比,因为这三个地方互为邻县,在彝族家支关系上千丝万缕,同时在历史上共同经历过一些大事件,但因撰史者的角度不同,记录也有不少差异,但正是这些差异的呈现,为读者带来了更大的认知空间。同时,我也非常关注故事与故事、故事与人物、故事与时代之间的勾连,每一个看似单独的故事,其实反映的是马边历史中一个重要时期或事件,整本书大致串联出了一个小凉山边城的通史脉络,我相信这一切都是建立在非虚构叙事的基础上的。”这难道不正体现了一个历史创作者必备的严谨态度吗?

诚然,无论史料来源多么真实、史料选择如何谨慎,非虚构历史写作总是无法避免受到作者主观选择影响,这也是上述史家名作常被学界诟病的一点。可传统历史研究恐怕也无法完全避免主观性吧,相信只要作者怀有一颗对历史的敬畏之心,秉持相对客观的研究态度,其作品便能向真实的历史无限接近。

不得不说,非虚构写作是历史创作的一次全新的尝试。囿于史料的缺失,国内传统历史研究倾向书写帝王将相的宏大叙事,对于小城、小人物的历史关注甚少。写实性与文学性并重的非虚构写作无疑为史料稀少的历史书写提供了可能。

一直以来,龚静染都有一种乡土情怀,《桥滩记》聚焦抗战大背景下的盐业小镇五通桥,《河山有灵》呈现岷江流域、峨眉山麓人文地理,《西迁东还》则关注抗战后方人物流寓史。《昨日的边城》更是一部典型的非虚构历史作品。马边万历十七年(1589年)方建城,作为西南边陲小镇,除地方志外,各种史料中相关记载仅有寥寥数语。如何呈现立体的马边历史?若依照传统历史写作手法,史料不足便是文章写作的头号难题。

龚静染找到了另一种解决方案——用事件串联历史,用文学创作弥补史料细节空白。《昨日的边城》,讲述了处于彝汉交界处的小城马边自建城以来的历史风云,在作品叙述中,作者并非对发生在马边的历史事件做一简单列举,而是在史料整理、田野考察的基础上,将自己化作一个说书人,将马边的历史故事向读者娓娓道来。

文章来源:《新文学史料》 网址: http://www.xwxslzz.cn/zonghexinwen/2022/0422/539.html

上一篇:积极探索手稿中的“新文学”

下一篇:元未文学家吴承恩写下《西游记》故事为何引用

新文学史料投稿 | 新文学史料编辑部| 新文学史料版面费 | 新文学史料论文发表 | 新文学史料最新目录

Copyright © 2021 《新文学史料》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: